爱奇艺内容单一 移动端角逐乏力

10月29日,在微博上看到官方微博主“数据挖掘与数据分析”发了一条这样的段子:“一张图教你快速读懂中国视频网站发展简史。“整合”时代,谁主沉浮?”然后配了一个长图,意图引导人们:爱奇艺在移动端的势力,优酷在PC端的强势,已使得视频行业的两强竞争进入了微妙的胶着状态。

本来看着该长图还觉得高深莫测、值得学习,然而在不到一会儿该条微博就被大批水军回复的天花乱坠,乌云漫步。至此,我对爱奇艺这样的烂营销手法感到一阵反胃,同时也对那条长微博有了很深的芥缔,并开始想驳你一驳。咱们就从这条长图的结论说起,且不说爱奇艺PC端发展如何,移动端的“优势”到底体现在哪,到底有没有“优势”还都有待商榷。

抓不住用户移动端流量每况愈下

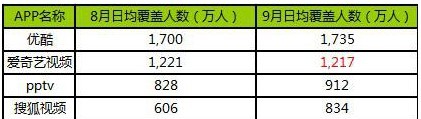

首先,咱们就从硬数据上看看爱奇艺的移动端到底是不是牛逼。从艾瑞最新数据来看,8月爱奇艺移动端日均覆盖人数还能尝到点飙升的甜头,9月就扛不住压力,已然一副负增长的状态。

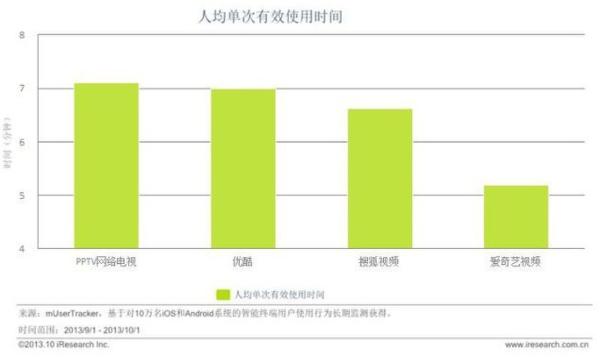

除了日均覆盖人数下滑外,笔者还发现了一个更意外的现象:爱奇艺在移动端月均覆盖人数、月使用次数都比较靠前的情况下,算出来的人均单次有效使用时间却排名最后!而对比之下,PPTV的人均单次有效使用时间是最高的,领先爱奇艺1倍以上。

从数据上可以看出,爱奇艺的移动端非但不像他自己说的“占据了优势”,反而在“人均单次有效使用时间”这项真实反映用户粘性的指标上名落孙山。而这种蹊跷的排名,也让人产生了探究的欲望,到底因为什么?

1、推广手段挤出来的都是虚流量

众所周知爱奇艺的背后有着一棵资金雄厚的参天大树——百度,这也意味着“富二代”爱奇艺从来不缺钱花。做渠道的人应该都了解,爱奇艺可是华强北众多刷机厂商的大客户。那些让大家痛恨的手机预装垃圾应用中,爱奇艺客户端上榜率极高,虽然这种做法会严重影响品牌形象和用户好感度,但是毋庸置疑的是,这确确实实给爱奇艺移动客户端带来了巨大的流量。笔者依稀还记得爱奇艺客户端某个版本尤其流氓,还会自动在手机桌面上生成快捷方式,用户一不小心就会误点进入,为其“贡献”流量。其次,爱奇艺在各大应用市场上也是不计成本地砸钱买推荐位置,获得更多露出和点击。另外,“盗版集中营”百度视频也成为为爱奇艺客户端导流的一个来源。由此,爱奇艺移动端月均覆盖人数、月使用次数数据高也不奇怪了。

2、内容竞争力弱用户粘性低

我们再来看看为什么爱奇艺移动端人均单次有效使用时间低。众所周知,爱奇艺的内容整体竞争力一直有限。其版权内容虽然是重点,但是在众多实力对手对比中,爱奇艺的版权内容从数量显得并不突出,尤其是今年国产优质热剧比较少,这也直接导致了用户用爱奇艺客户端观看视频的时间大幅下降。客观来讲,有热播剧就有用户、无热播剧就无用户的状态一直是爱奇艺的软肋。此外,爱奇艺移动端人均单次有效使用时间低还受制于其用户粘性低,在自制内容方面爱奇艺行动迟缓,迟迟没有高品质的自制内容推出,而在UGC(用户生成内容)、PGC(专业生成内容)方面更是空白,因此爱奇艺“稳居”末位并不稀奇。

内容太单一发展前景堪忧

其实,回顾爱奇艺的发展道路过程,我们不难看出,内容缺乏竞争力一直是其软肋。2009年,爱奇艺走着HULU的步子在中国互联网上线,推出了电影、电视剧、综艺、动漫、纪录片等内容——如今,网民一提爱奇艺,第一时间想到的准是热播剧。这个策略在视频行业竞争初期还好,给爱奇艺带去了一时的用户和流量;但是现在,视频网站的品牌差异化和用户忠诚度更多倚靠的是各家的自制内容和特色内容,于是在搜狐、优酷、土豆、乐视、PPTV等网站的刺激下,爱奇艺渐渐的出现乏力之势。

但是反观其他小伙伴们,版权内容和自制内容协调发展情况良好。比如搜狐视频,09年开始推出“微综艺”的概念,力推“8分钟”的综艺节目,其王牌自制《屌丝男士》《大鹏嘚吧嘚》都赢得了用户的喜欢;而优酷今年凭借Mini剧《万万没想到》也一举霸占了用户的移动端;腾讯视频多次向业内喊话要大力投入UGC和自制内容;PPTV也凭借“TOP”自制出品模式为平台和行业创造了新的发展思路。

对比之下,在今年版权热剧总体匮乏的大环境下,爱奇艺不仅要面对与对手争夺优质版权内容的巨大资金压力,还要忍受其内容单一的诟病,流量下滑就在意料之中了。曾经,爱奇艺以为继续抱着老东家百度的大腿,花几个亿美金来吃下PPS就能补充移动端,现在看来成效并不是很明显。俗话说得好:“即使老爸后台再硬,自身不给力,终究是扶不起的阿斗!”

在版权内容粘着力下降的情况下,死忠粉丝、忠诚用户更多附着于UGC、PGC、自制内容,这也给视频行业提了一个醒儿——视频行业要想成功保持领先,内容方面必须多元化。哪怕你做的再垂直,也会有被用户厌烦的一天。