2。 新经济:涨价更具结构性,难言消费升级

对比周期性行业的传统经济,我们用消费升级和服务业消费的领域来代表新经济。与周期经济的普遍大幅度涨价相比,新经济行业的涨价更多是结构性的,且幅度也小得多。

服务类消费涨价是最明显的。2017年我国全年CPI同比平均只有1.6%,消费品价格只上涨了0.7%,而服务类价格涨幅却达到了3.0%。尽管消费品中猪肉等食品类价格的拖累比较大,但是即使将食品类剔除以后,非食品消费品价格同比整体涨幅也只有1.7%。例如服装类价格只上涨了1.3%,鞋类上涨1.1%,水电燃料涨1.9%,家用器具0.4%,交通工具价格还下跌了1.5%,通信工具下跌3.1%。

而服务类涨价中,医疗服务的贡献最大,主因在于医疗体系改革的推进。2016年7月,国家四部委发出《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》,重点提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格,降低大型医用设备检查治疗和检验等价格。随着医疗改革的全面推进,我国医疗服务类CPI大幅走高,2017年全年同比达到6.5%,直接带动了大约0.2个百分点的服务类涨价。

其它服务类的涨价,更多或来自劳动力成本的推动。随着我国人口红利逐渐褪去,劳动力成本提高,根据武汉大学、中国社会科学院、斯坦福大学和香港科技大学发布的联合调查数据,我国制造业工人的平均实际工资在2014-2015年的增长率为5%-8%。而劳动力成本上升对服务类价格的推动作用也是最直接的,例如2017年我国家庭服务类CPI同比上涨4.2%,衣着加工服务上涨4.1%,旅游服务上涨3.6%,教育服务涨3.1%。

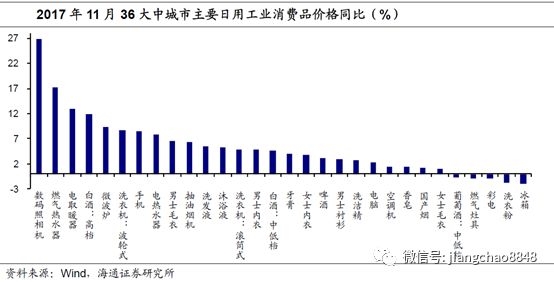

尽管消费品领域整体涨价幅度不大,但如果看细分领域的话,也存在着一些结构性的涨价,更多是需求有一定支撑前提下的成本推动的涨价。根据国家发改委统计的36大中城市主要日用工业消费品的价格,截至17年11月,数码照相机价格同比上涨27%,燃气热水器价格上涨17%,电取暖器上涨13%,微波炉9.3%,手机8.6%,洗发液5.6%,牙膏4.0%等等。上游能源、金属、化工、内存等原材料价格的上升或是这些涨价背后的重要推动力量,但能够涨价的行业和企业也多是有品牌、有需求支撑的,而这种需求和房地产其实高度相关。例如房地产销售繁荣带动洗衣机、微波炉等家用电器领域消费,地产涨价的财富效应带动高端白酒的消费,中低端白酒、啤酒、葡萄酒的涨幅却非常有限。

那么新经济涨价中到底有没有消费升级的故事呢?根据我们前面的分析,服务业的涨价部分是医改的推动,部分来自于劳动力成本上升,消费升级的成分尽管无法排除,但即使有,也相对较弱。消费品的结构性涨价主要来自于上游原材料等成本的推动,整体的涨价幅度并不大,说明整体需求并不强劲,消费升级的成分也不够强。

真正的消费升级,应该是居民收入提高后,追求更高质量的产品、追求服务消费,所以也是需求扩张的故事。而当前看似改善的需求,其实主要来自购房带动的刚性消费和财富效应推升的高端消费。例如从历史走势来看,中国房地产价格增速和胡润百富杂志统计的富豪消费价格增速具有较高相关性,与澳门博彩业收入增速也高度相关,从侧面说明房地产涨价具有一定的财富效应,对中高端消费具有带动作用。而更为广泛、普遍意义的消费升级或许是一个更缓慢的过程,所以短期看似消费升级导致的涨价背后,或许更多是对上游成本高涨的无奈之举。

3。 未来涨价如何演绎?

首先,上中游周期品整体性的涨价或已接近尾声,尤其对于钢铁、煤炭等涨幅过大的行业。从供给端来看,钢铁、煤炭行业去产能进度均已过大半,进一步压制供给的力量在减弱,尤其是环保限产期过后对产量的压制作用也会更小。需求端地产、基建需求的回落或逐步成为主导力量,对价格构成一定压力。从销售利润率来看,当前煤炭行业的盈利水平已经接近2011-2012年的高点时期,钢铁行业的盈利水平甚至远远超过2011-2012年,再进一步压制供给提升价格,会给下游行业造成更大的成本压力,这或许也并非供给侧改革的初衷。

当然在周期品行业,未来也不排除会出现结构性的涨价机会,但应该紧跟政策,在需求增长有限、甚至下滑的前提下,选择价格相对较低、而供给侧改革压制供给更大的行业,或许存在潜在的机会,例如可能会加速去产能的电解铝行业。

对于中下游来说,涨价也是结构性的,且整体的力度不会太大。对未来下游涨价牵制较大的是,需求本身就不够强的情况下,现在还面临回落的压力,所以中下游不太可能出现普遍意义的涨价。而上游成本大幅的抬高,会增大中下游行业的经营压力,部分行业或许会面临自发的内部结构整合,优胜劣汰、“剩者为王”的逻辑依然成立。在这种整合过程中,有品牌、有质量的行业和企业或许也会出现结构性的涨价,背后的推动力有消费升级的成分,但更多或是财富升值、再分配后的带动效应。消费升级的故事会存在,但在居民债务高企、收入增长相对有限的前提下,消费升级的过程注定是缓慢的。

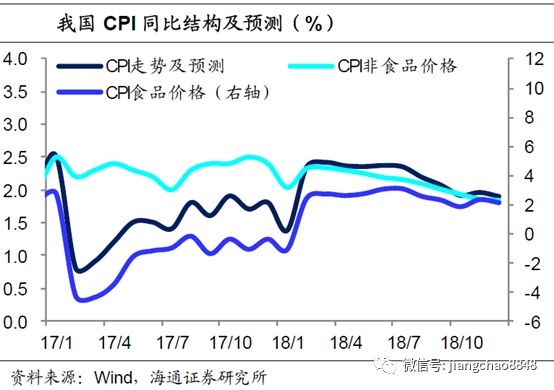

所以整体来看,2018年的通胀压力并不大。从PPI来看,钢铁、煤炭行业供给的压制作用会减弱,需求端却在回落,再加上去年基数较高,PPI同比大概率会趋于回落。而从CPI来看,去年猪价下行导致食品类拖累较大,今年预计食品类同比会强于去年,但养猪行业内部结构发生巨大变化(具体可参考我们之前写过的猪价专题),猪价或仍将趋于弱势;非食品类消费品受成本推动存在结构性涨价,但需求偏弱前提下涨幅依然较小;服务类价格去年受医改推动较大,但医疗服务的一次性涨价基本结束,加上去年基数较高,今年服务类价格同比会略降。整体来看,预计CPI同比全年平均会维持在2.2%左右,难以突破2.5%,通胀依然相对温和。在这种前提下,轻“总量”、重“结构”或许依然是比较好的投资思路。