引言:作为国内著名当代艺术收藏家之一,黄建华长久以来一直关注并支持中国当代艺术和艺术家的发展。他涉猎收藏二十余年,收藏了许多世界级的重要艺术品。2017年由收藏投资导刊举办的“第二届艺术品市场价值建设奖”授予黄建华杰出文化贡献纪念奖。在黄建华逝世一周年之际,侨福当代美术馆举办纪念展《艺术与使命:黄建华 1952-2017》,以此对黄先生一生的远见、热忱和贡献致敬。

黄建华是一名商人,也是一名文化人,一名艺术赞助人和收藏家;他坚信艺术的感化力量,相信艺术能够给予我们一种普世的眼光,揭示出深刻的人性,体现人类的辨别力、责任感与团结精神,同时传达出一种强烈的情感和伦理上的积极参与。

本次展览策展人之一黄笃介绍道:“黄建华热爱艺术及艺术品收藏,热心投入公益和教育。他关注公共空间的文化需要,以开放和创新思维将建筑与艺术、科技与环保、商业与文化、精英趣味与大众审美融入到整体公共空间与环境。他拥有三条工作主线:一是商业帝国;一是美术馆、艺术收藏及展览;一是公益与教育。”

用艺术致敬黄建华

很多艺术家背后都有伯乐,很多艺术品都是艺术赞助人和艺术家共同努力的结果。黄建华为艺术家们搭建了一个舞台,鼓励他们自由创作,同时让大众有更多的机会了解艺术,参与艺术。作为文化艺术的积极推广者,黄建华受到了人们的爱戴。在本次展览中,艺术家们用作品向他致敬。

▲张洹 《问孔子》2012

何汶玦是当代艺术界中比较重视以绘画为本体进行创作的艺术家,曾在2012-2013几年之间创作了大量以“日常影像”为主题的实验性绘画作品,他创作的《黄先生的生活肖像》也是创作于这一时期。艺术家使用了貌似传统的写实的创作技法呈现了黄先生坐在桌前饮茶小憩的日常一刻,然而整个人物却如同纪念碑一般凝重,仔细观察不难发现画面有被刮刀大幅刮扫过的痕迹,人物手臂处甚至有颜料流淌的柱痕,这使得原本完整的画面立刻被注入了一些不可知的模糊性,这种模糊性既是对原有叙事逻辑的解构,又是出于对油画语言的迷恋,那些被刮刀刮到画面边缘的厚堆颜料,记录了曾经的叙事建构过程,艺术家善于以这种方式赋予绘画以哲学性思考。

《媒体制造》系列是杨千以纸屑作为绘画材料的作品。他搜集到了大量的娱乐和消费杂志。杨千用碎纸机将这些杂志粉碎成一堆碎片,然后将这些碎片粘贴在画布上,这些纸屑重新构成了人物的图案。一个毁坏和坍塌的人物又被粘合起来。杂志中的速朽形象在画布上获得了永恒。同印刷品的速朽相比,绘画更像是一种雕刻,今天,仿佛只有绘画这种形式,才具有一种耐力和永恒感,才能让人物长久地留存。

▲姜亨九 《意义上的重叠(红)》2015

▲姜亨九 《意义上的重叠(蓝)》2015

肖像画的意义无外乎为纪念或表现被观看者的身份地位或权势荣华。姜亨九舍去了具有隐喻性的衣着等具体附加物,仅把关注点集中在人物面孔上,或眼眸中。眼睛比起单纯的“看”更重要的是自我表现,艺术家通过窥探双眼而察觉到的人类复杂性与身份多样性常常作为其画作的一个重要阐释主题。《意义上的重叠》中面孔为黄建华先生,深沉或热烈的色调,凌厉或温和的面孔皆存在于同一个体,由其眼神诉说着叱咤商界的气场和慈善老者的柔和都是本我,而观者则陷入注视与被注视的立场转换之中。

《我的罗马》是玛丽娜·帕里斯自2013年起开始创作的系列作品。这些作品集中探讨文献这一概念,以及文献在作为聚集和传播不同国家和民族历史的一种方式时所发挥的重要作用。这张照片摄于圣依华堂,是罗马的一个天主教堂。这座教堂建于1642年至1660年间,由建筑师弗兰切斯科·波洛米尼设计,堪称罗马巴洛克风格建筑中的杰作。随着时间的流逝,这座建筑成为了罗马国家档案的总部。

▲贾尼·德西《 你x你》 2010

马丽娜·帕里斯表示在拍摄下这幅照片后不久,通过罗兰德·赫基的介绍,有幸认识了黄建华,“令我印象深刻的是,黄先生不仅对欧洲文化和艺术怀有浓厚的兴趣,也对意大利的美景和建筑欣赏有加。令我同样印象深刻的是,黄先生积极推动在欧洲和中国艺术家之间建立联系和文化上的交流,并且以各种不同的方式来分享他自身对于美的看法。”

他过去曾说道,建筑无法与其它不同形式的视觉艺术分离开来:“雕塑与绘画需要在人们中间展示”。他真诚地相信这一理念,并且真正地将艺术融入他的建筑项目中,从而创办了一座私人美术馆,以及许多画廊和展览项目。

马丽娜·帕里斯认为侨福芳草地凝结了他的眼光和智慧,是最具有代表性的一个例子:一座巨大的建筑物以环境友好和可持续的姿态坐落于北京的商务中心区。在此黄建华将艺术和生活结合在一起。他在大楼的顶层设立了美术馆,在此观众既可以参观当代艺术展览,也有机会看到他所收藏的艺术作品。

▲毛栗子 《花非花》2011

构建不同文化与地域之间的“桥梁”

黄建华的艺术收藏不仅支持了中国当代艺术的发展,同时促进了东西方文化的交流。同时侨福当代美术馆在北京和新加坡各设有馆址,并通过举办常规性展览将其对亚洲、欧洲以及美洲艺术的不同收藏系列逐步呈现。本次展览业体现了黄建华对有关对话和交流的理念,他认为在不同文化、艺术家、思想与经验之间建立对话和交流,应当以互相尊重、理解以及共同利益为基础。

策展人罗兰·艾格表示:“黄建华的伟大之处中的一点体现在他对世界、生活及有关人类存在这一宏大叙事中的一切表现出了无尽探索的兴趣。这种对于宇宙万物的浓厚兴趣驱动着他对艺术的发现和推崇:他的梦想——侨福当代美术馆,成为了艺术这一最高级的人类精神形式相遇的场所。”

▲杨韬 《平行?密码》 2014

亨利?大卫?梭罗(Henry David Thoreau)是活跃于十九世纪中期的美国小说家、哲学家。他在其著作《瓦尔登湖》中,讲述他自己隐居于自建小屋的两年时光。这间小屋虽近波士顿但与世隔绝。尽管梭罗沉浸于大自然,身处社会之外,但他经过自身的内省,更客观地理解社会。梭罗通过思考和写作,萌发出乌托邦世界的理念,这种理念仍作为模范影响至今。像莫斯巴赫所说,“我的作品曾多次指涉梭罗。大约二十年前,我花了整个夏天在小森林里创作一张描绘儿童木屋的大画。后来我拿无名网民上传到网络上的照片作为素材,画了一系列小木屋。”此次展出的《大宅》这幅作品,像是总结了艺术家以前所画的小木屋和小房子一样,由多个画面形成拼图般的布局。但其中某些背景又互不相连,而画面的前景又给人带来已完成的感觉,由此营造出颇为超现实的场景。这看起来并不太协调,但这种明显的非理性之感,正是绘画所需。艺术可以提出问题,可以为创想乌托邦和更好的社会提供想象的空间。只不过,绘画从来不能提供任何预定的答案。

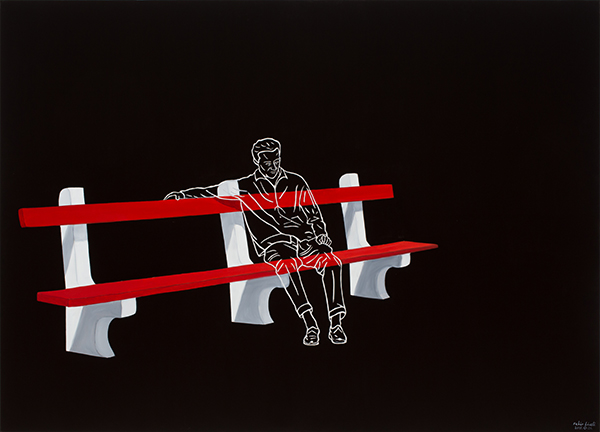

▲拉兹罗·费赫尔 《红色长椅上的人》 2015

《红色长椅上的男人》一个男人的轮廓线成为作品的主体元素。人物身体用白色线条进行勾勒,但身体的主体却是黑色的,映射出画面黑色的背景。这个男人坐在长椅上:长椅上白色的石头、红色的木板为这幅画的构图添加了一种超现实的维度。人像的幻灭感与长椅实实在在的物质性之间的对比,令观者产生了一种迷惑。正如艺术评论家亚历山大?波洛夫斯基所说:“正如评论家亚历山大?波洛夫斯基所指出的那样,费赫尔比任何人都能创造出孤独感。在他的作品中,人像与物体都是孤独的,它们似乎与环境相隔离,就像是沙漠中的海市蜃楼。”

艺术家杨韬将中国传统塑像佛像作为媒介,用平行划分的方式改变原本维度与时间性的状态,在平行中抽取与现实相悖的部分,原本立体佛像被丝线平行切割后视觉上呈现出来平面化的错觉,这是艺术家近几年研究雕塑的表皮化和去表皮化的结果。

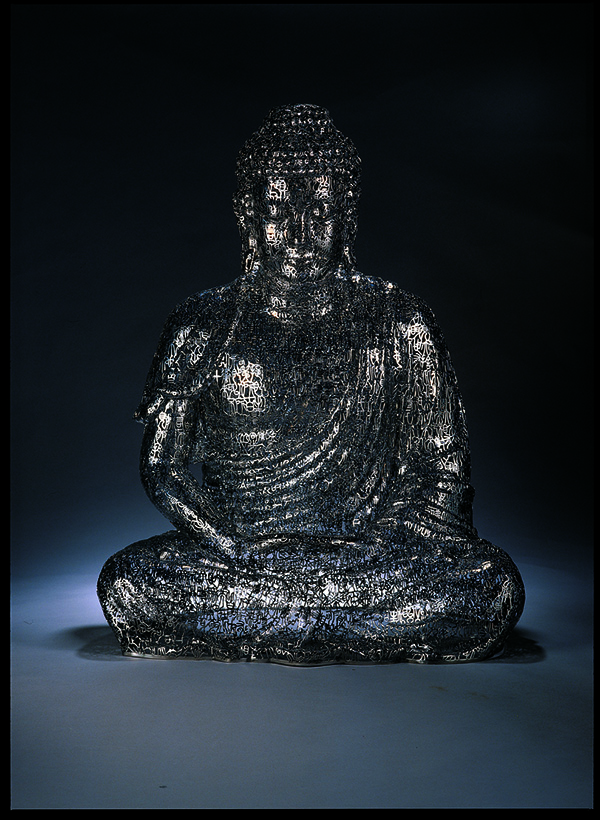

▲郑路 《闻语心觉》 2008

艺术家郑路对中国传统艺术文化充满兴趣,受中国古代青铜器以及铭文相互结合的启发,郑路创作出了一种以传统书法为基础的雕塑并把这种雕塑命名为“文雕”。顾名思义,文字雕塑,艺术家在整块不锈钢板上雕刻文字,并把不锈钢打造成与古文字相关的形象,如佛像,水滴等,又以文人雅士之词命名。作品《闻语心觉》雕塑即是在佛像上刻满了佛教经典《金刚经》中的文字,艺术家将传统书法的形态美,佛像雕塑自身的美相结合,传统书法的意境又与雕塑的内容相结合,二者相互辉映。最终,以文字构成的雕塑作品,成为艺术家感悟思考现实,进行艺术表现的媒介。其中既突出作品自身存在的一种文韵、意韵,又映射着一种“空”、“虚”、“阴”、“阳”。并且在光源的作用下,作品进一步在“存与留”、“虚与实”中无穷变幻延伸开来。

毛栗子的作品游走于超级写实和超现实的虚幻之间,看似随意,而实则精心安排,大面积的空白给作品的构图留出了充分呼吸的舒畅,而中国传统文化的虚实相生、动静结合也因此展现出一种前所未有的新意与禅机。

▲刘小东 《难民》2015

从纽约回到上海定居的张洹开始以寺庙里收集来的香灰作为材料作画,内容来自他收藏的1950-80年代的旧照片,包括私人照片和刊登在报刊杂志上的领导人照片,它们记录着个人和集体的记忆。正如艺术家自己所说“这些其实是摆拍的,他们是有舞美编排,精心设计过的。”至于为什么选择香灰作为材料张洹解释说:“寺院这个传统和今天的生活息息相关。我们每一个人可能都到过寺院,或者在家都有祭香拜佛,我们内心深处都有这个东西,这是中国独有的东西。”

人物头部、脸部或躺卧、蜷伏的身体是乌戈·吉莱塔的绘画题材。艺术家自己的脸部以各种不同的形式出现,形成乌戈·吉莱塔作品中基本的叙述手法,在这种手法中与他者等同的神秘特征产生出强烈的情绪。艺术家曾表示,在创作之前,并没有初步构建呈现和表达某种情感的图像:起笔之时是画出椭圆形和最终呈现出眼、鼻孔、嘴轮廓的五处染迹。每幅作品最终视觉效果各不相同,导致每个脸孔在视觉上都独一无二,也反映出人的状态。

▲王广义 《大批判信仰的面孔》 2003

乌戈·吉莱塔以其对人性原始而令人窘迫的感受持续绘画人脸,并几乎是仅仅进行脸的创作。他的人物形象并非肖像,并不描绘任何特定的、可辨认的个人。这些形象既非人化又陌生,既具体有形又静默无言。如罗兰·艾格所言,乌戈·吉莱塔的图像极为节制且高度浓缩,色彩上削弱至最低限度。它们神秘的陌生感拒绝一切的归类,超越所有秩序系统,回避任何明确对现实时空的指涉。它们在客观物质层面上单纯地存在,没有对关联、来源、历史或本质的任何宣示。尽管一种潜藏却又强烈而不可抗拒的感受让作品获得生气,但灰蓝和褐色的色调显现出古朴而疏离的质感,一种既陌生又确凿的、雕塑般的质感。它们拥有生命,却没有被赋予人格,没有个人历史、身份或具体的存在,但又维持着隐秘的张力,一股自画面散发而出却似乎有控制力的惊人能量。这些形式是人类的原型意象,尽管它们似乎没有时空框架,但仍然与当代生存环境保持着强有力的联系,这些是有着普世象征意义的无名脸孔。这些面孔囊括了对当代社会中个人生活的表现,在这样的社会里,由社会道德体系维系的稳定性被脆弱感和不确定性所取代。

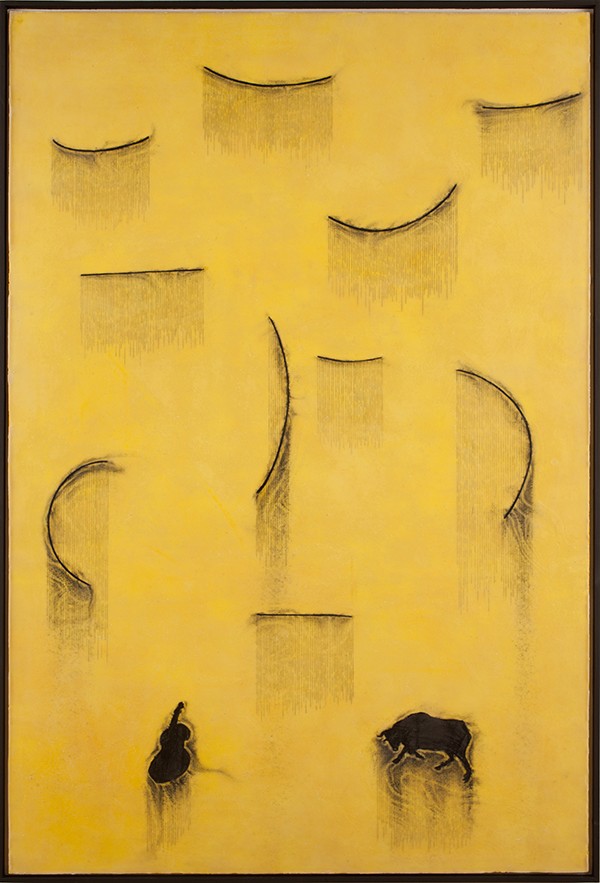

▲吉塞普·戛洛 《十二》

《十二》是吉塞普·戛洛自2015年开始创作的一系列纸上画作之一。在这一系列作品中,葛洛对传统的蜡画法进行实验,尝试加以更新和调适。艺术家使用了不同的蜡来创造出无形而同质的表面。画作中显示的形状被编排成一种自然而即兴的构图,看似好像在漫不经心地漂浮,同时又呈现出和谐的空间关系。“黑色的颜料滑落”,这一元素被融入蜡中,增加了空间的透视感,并且由于丢失了绘画中物质典型的二维空间属性,从而在观者心中激起一种疏离感。在抽象的碎片中浮现了两个具象的元素:一只准备发起进攻的公牛和一把小提琴,两者分别代表着自然的力量,以及微观与宏观的宇宙、直觉与理性、动态与静止之间的和谐关系,亦即完美的平衡。自然的时间尺度在实现这件作品的漫长过程中得到了强烈的彰显。通过蜡画技巧以及对天然材料的合理使用,艺术家得以赢取时间,同时亦捕获了当代艺术稍纵即逝的瞬间。

▲费里斯·勒维尼《 抽象的狂热》 2014-2015

在《抽象的狂热》中,列维尼对艺术空间进行了一种建筑学上的阐释。这件作品呈现了一道巨大的门,它分为左右两扇,朝中央对开。两扇门上各自嵌有一只撞锤,显示的是公羊的头。这道门可以代表一座宫殿或庙宇的出入口。它的灵感来自雕塑家卡诺瓦的作品《来自奥地利的玛丽娅·克里斯蒂娜的葬礼纪念碑》和英裔瑞士籍艺术家亨利·富泽利的绘画《梦魇》。这道门象征着进入另一个维度,一个形而上学的空间,亦或另一种对于时间的感知;与此同时,它还可以代表在天空和大地之间的无限空间。从隐喻上看,这道门还象征着通往许多神话英雄曾经到过的冥王之境。从这道门的中央放射出一道光芒,直击观者的视线,仿佛透过这道光,观者便得以融入作品。

作为公共艺术空间的侨福芳草地

如果说侨福芳草地是一个shopping mall,倒不如说更像是一个美术馆展厅。如果说优质的建筑是侨福芳草地的躯体,那么艺术则是它的灵魂。侨福芳草地摆放着的30余件达利雕塑,是西班牙境外最丰富的达利真品收藏。而这只是建筑内外艺术品中的一小部分。粗略统计,侨福芳草地的艺术品至少在1000件以上,并且不时会有一些新艺术品替换掉旧的,始终保持新鲜感。

在黄建华眼里,侨福芳草地就是一个超大型的艺术品,是他打造的一个童话世界。它是有生命、有性格的。作为它的创作者,黄建华自然要让一切都打上自己的鲜明烙印。上千件艺术品,每件都由他亲自指定摆放位置,艺术品和建筑结构有机结合,这个过程本身就成了二次创作。与很多所谓的“艺术主题”商场先盖房,再买艺术品填充有所不同的是,这里从设计之初就为艺术品预留了位置,并且,购置艺术品的1个亿资金没有计入地产开发成本,而是当成另外一项经营事业来考虑。黄建华并不以价值作为选择艺术品的标准,他对自己的品位有足够的自信。

黄建华曾很有信心地表示:“侨福芳草地是无法复制的,因为没有人会像我这样用心。”比如从屋顶一直延伸到地下二层的杨韬作品《空束》,从10层楼的高度拉下628根红色细线,洒向底部中心位置的佛祖雕像,仿佛佛光就在眼前,令人震撼。诸多这样的定制艺术品,也成为侨福芳草地难以复制的重要原因。

在侨福芳草地建设之初,黄建华所想的仅仅是用自己的地方为艺术家做一个展示平台,他秉承“收而不藏”的理念,把藏品创造性地融入他打造的商业空间与生活空间中,这种开放性的艺术展示形式,让艺术品成为了公众的艺术品,也由此形成了侨福芳草地广泛的社会影响力。他没想到自己第一次做艺术与商业结合的购物中心会带来这么大的轰动效应,这种快乐并不是赚了多少钱的喜悦,而是一种创造力的满足和公众认同的欣慰。

而侨福芳草地做的就是让民众亲近的艺术、理解的艺术,同时此艺术也更贴近民众。把藏品创造性地融入芳草地的商业空间与生活空间中,这种开放性的艺术展示形式,让公众得以零距离“体验”和“分享”艺术之美。把艺术植入商业的创造性,推动艺术反哺社会的责任感正是侨福芳草地所追求的真谛。

黄笃强调:“黄建华是一位真诚、坦荡、宽厚、胆量及大度的人。他处事亲力亲为、事无巨细、雷厉风行,乐于聆听和接受不同意见。他把建筑、艺术看做是一种‘乌托邦’理想。他秉承和践行自己的艺术信念,用艺术构建人的平等,用艺术感化人的思想,用艺术影响人的行为,用艺术连接人的友爱和团结。黄建华生前的理想和成就集中反映出其非凡人格的魅力和远见卓识的实践。”

艺术项目:借艺术之力促进环保

黄建华热心公益环保,积极参与保护野生动物的活动。2014年启动的“鲨鱼与人类”艺术展是黄建华的得意之作。当时刚接触到野生救援不久的他得知鲨鱼的危险处境,便召集了策展人黄笃,观念艺术家王鲁炎,诗人范学宜,雕塑家郑路、李晖、高孝午、邹亮、夏航、于洋,行为艺术家翁奋,画家刘子宁等通过自己的作品发出中国当代艺术的独特声音,通过与野生救援WildAid公益广告片等综合性的跨学科方式,将艺术、社会学、诗歌、广告片和政治学融入整体的视觉分析范畴,最终创作了50多件作品,在全球范围内引起广泛影响。

这是黄建华资助的第一个大型的、跨入国际舞台的艺术项目,他既是赞助人,也是策划人,同时也是工作人员。在摩纳哥海洋博物馆第一次展览中,黄建华为展览设计了庞大的建筑结构。该展览在摩纳哥获得了巨大的成功,观众达到2000万人次,俄罗斯、印尼、菲律宾等多个国家纷纷向黄建华发出展览邀请。2015年8月20日至10月10日,该展览在国博和侨福芳草地同时展出,再次掀起一股观展热潮。由此,也让人们意识到过度捕捞的后果,以及维持海洋生物生态平衡的重要性。

“鲨鱼与人类”展览项目对于黄建华来说,更像是身份转型的节点。上世纪90年代起黄建华就介入收藏领域,从古代书画到欧洲艺术品,再到中国当代艺术,藏品只能代表一个藏家身份,从藏家到艺术赞助人只有一线之隔——是否用自己的力量推动艺术进程。这种转身并不是有意识的,当一切从藏家晋身到一定阶段时,黄建华自发形成了这种华丽蜕变。

除此职位,黄建华认为艺术是现代社会一个重要的的教育部分,对此他有一份责任。黄建华深切关注教育事业,曾是厦门集美大学常务校董、南京艺术学院教授兼校董、北京陈经纶中学名誉校长。他设置了奖学金、资助儿童慈善基金会,以兹激励学生和支持教育事业。在世的时候,黄建华不断地向美术馆、大学等机构捐赠艺术品,捐赠对象包括中国国家博物馆、中国美术馆、南京艺术学院、厦门集美大学等有公众教育性的机构。据悉,中国国家博物馆仅有的 10 件达利作品,就全部来自黄建华的捐赠。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明

关于报社关于本站广告发布免责条款

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像

经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved