汲圣贤文墨 荡周汉大风

—— 记“大程隶”书风创始人张程的文心厚墨

谈及书法,无论是西晋陆机的《平复帖》,唐代颜真卿的《祭侄文稿》,还是宋代苏东坡的《寒食帖》、黄庭坚的《诸上座贴》等,这些流传至今的国宝名帖,他们的作者没有一个是为书而书的,也没有一位是专于书法的。中国古代书法的伟大之处,在于他始终保持着与生命文质本真的血脉联系。当我们凝视《平复帖》中陆机写给友人的笔迹,看到的不仅是书法艺术的展现,更是一位士大夫在动荡年代里对友情的郑重托付。那些看似随意的书写,实则是书信往还中最本真的情感流露,是为表达而自然展现的大美。

张程,深谙中国书法深邃的美学密码,将艺术个性与文化积淀、当下生活融合共生。

他守正创新“大程隶”书风,既富周汉金石气,又具现代视觉张力。

他推动“行走创作法”“雅颂展演”,让传统文化焕发活力。

张程,文墨齐新,复兴雅颂,传习国学,卓然有成。

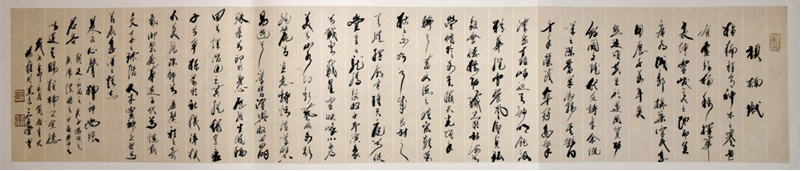

《桢楠赋》张程 文并书

张程 文并书

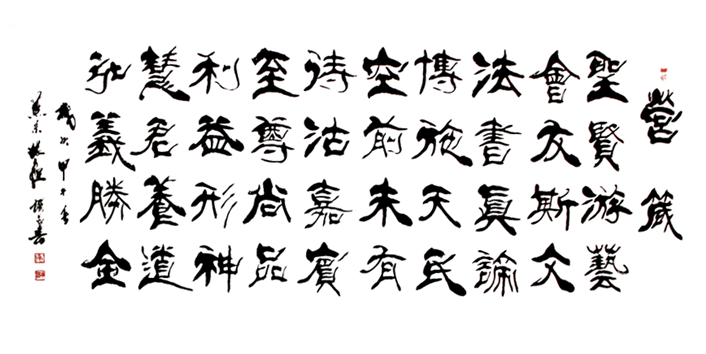

《营箴》张程 文并书

笔墨家传:从儒商世家到文化使命

张程工作室座落在北京天坛东里的一处静谧院落中,室内墙上挂着数幅朴拙含姿的隶书作品,“圣贤文墨馆”的匾额高悬门厅正中。

张程的书法基因源于家族文脉。祖籍河北衡水的他,祖父是清末民初儒商,进京后在前门大街经商时,缘儒商风度,常主持庆典;因一手好字,时为商户题写匾额;父亲在新中国成立后从事财务方面工作,账册上的笔迹工整如刻。“幼时家中虽不富裕,笔墨纸砚却从未断过,巧合的是父母名字中都有一个‘文’字,家风崇文,也让我从小就开始喜欢写诗习字。”

文字与书写成为张程生命的底色。日复一日博览国学经典、诗词格律、书法史论,临、摹、读、写历代法帖,字里行间参悟甲骨、金文、简书、汉隶、飞白书、草书、行书、魏碑、唐楷、清代隶书、当代名迹等,探寻书法真谛。“学文习字不仅是热爱,更是血脉里的文化基因。”张程如是说。

破茧成体:五十年铸就“大程隶”书风

“隶书最能代表周汉气象!”谈及书法探索,张程轻抚案头斑驳的《石门颂》《封龙山颂》碑帖,目光灼灼。在他看来,楷书过于规整,魏碑稍显锋芒,唯有隶书兼具篆书的古拙与楷书的筋骨,“我对隶书的唯美与正大气象情有独钟。”

中国当代著名书法家、篆刻家康殷(1926—1999),世人尊称其大康先生。他在书法、篆刻、古文字研究等领域均有极高造诣,尤其在篆书和隶书的创作上独树一帜,被誉为“当代篆书第一人”。“1988年的夏天,我去拜会康先生,到其北京蒲黄榆寓所,观其著作《印典》的情景及对我这个后学的亲切教诲,记忆犹新。当时,他穿着背心、淌着汗水、手握大烟斗,正在创作,我请教康先生如何写好隶书,他向我讲了‘不究于篆、无由得隶’的道理,为我的隶书创作指明了方向,让我感动至今。”

“篆书,作为人类文字艺术史的发端,蕴含天道,物象,哲理,是东方文化的图符,同样需要法源衍庆、继纵承传。”张程深受大康先生启发,取法高古,融汇周汉金石神韵,在传统隶书的基础上,又大胆融入篆书笔意和行草书的流畅感,部分字形保留了篆书的象形意趣,增添古雅之味。大康先生主张“以古为新”,在继承汉隶传统的基础上进行个性化创新,这对张程的隶书创作影响颇深。

2000年前后,辞去公职的张程在北京琉璃厂东街口开设了规模较大的画廊,广结书画师友,之后又开启了专注追寻隶书本源的考察行程。彼时的他,遍访全国汉碑等人文景观:陕西汉中的《石门颂》飘逸如云,山东济宁汉碑群庄严似山,河北元氏《封龙山颂》孤高如月……《封龙山颂》雄浑开张、篆隶交融、天然意趣的气象,给张程留下极其深刻的印象。在封龙山,他拜访研究封龙山汉碑数十载的杜香文先生(原河北省元氏县文化部门领导)。彼时杜老因白内障几近失明,仍颤抖着为他题字,这一幕让张程深受震撼,更坚定了其以汉隶接续文脉的决心。

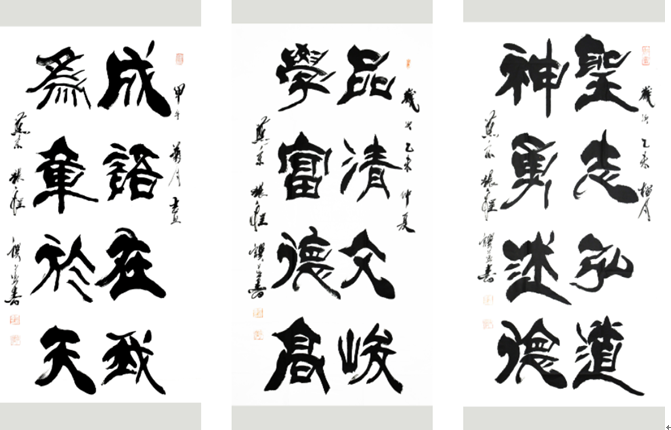

外师造化、中得心源。五十年淬炼,终有所成。张程在隶篆基础上,为自己开辟了一条新路。他融法周汉、集美晋唐,以文作书、哲美特立,创“大程隶”书风。其字体结构严谨庄重、古雅淳朴,笔锋藏露间合阴阳妙道,刚劲处如刀劈斧凿,俊逸处若行云流水,趣味处象形生动。他擅用“搓笔”技法,增强线条质感节奏。“我立志写出自己的书风。何为大程隶书?‘大’寓意追求大道、大美、大成;‘程’是法度,亦为光大2000年前,集撰隶书3000言的程邈先贤,而承前启后、继往开来。宋代黄庭坚说,‘书家要胸中有道义,又广之以圣哲之学’。清代邓石如光大复兴篆隶,我愿做新时代的‘破壁人’,以书弘道。”张程的宣言掷地有声。

文墨相生:赋颂雅音传圣贤

展开18米行书长卷《华夏文字颂》,401个汉字如星辰列阵:“盘古开天,肇师自然,宇宙化生,会意达情……字呈世风,赋赞辞颂,史凭字传,天瑞应诚。”

“今人多抄古诗,我却坚持自作文、自书字。”张程介绍其《人文三白言》《隶赞》等法书华章创作经历,其中《桢楠赋》被收录为文物出版社出版的《天道轮回金丝楠》一书开篇之作,字里行间尽显“君子如楠,栋梁之材”的文人风骨。他更坚信孔子“言之无文,行而不远”的真理。

面对当代书坛“重形轻文”的流弊,张程创作出《圣贤文墨赋》《神徽颂》《信言经》《营箴》等华章,以中华最高文体诗、经、赋、赞、辞、颂等形式彰显文华、增益文献、成就文德。为继承中国格言文化,丰富当代箴铭、文徽,他创作新格言、联语、成语近千帧。“书法若缺了文心,便是无魂之体。”言辞中饱含了对文化复兴的期许和决心。

在国学讲堂上,他身着汉服,声若洪钟般雅诵自创赋、赞、辞、颂:“神耀赫赫,理物寒光,山河峻逸,慧照十方……”

彰显华夏正声、时代强音。这种融合古文吟唱与书法演示“雅颂”的形式,令学员震撼不已。“雅颂复兴传统正宗的音韵,神接周汉,表国风圣心。这些经典一定要继承好,融合好,发扬好。”张程感慨道。

问道天坛:万次行走淬文心

“天坛是滋养我文心、文德升华成就的圣地和天堂。”二十多年,张程万余次观瞻胜境。晨曦中,观祈年殿飞檐划破天际;暮色里,听回音壁震颤历史余响。摄天光、沁清气、聆松风,在此著作《天坛颂》《天民颂》,字字如颂天雅乐般庄严磅礴。“汉碑中的浩然之气,也在这里变得可触可感。”

他将这种“以脚步丈量文化”的修行提炼为创作方法论。创作《华夏文字颂》时,以行走中的感悟调整章法节奏。“传统不是标本,要让他活在当下。”张程的实践,为书法注入时代的天籁音符。

三百印章:彰显文墨金石之光

书架上,三百方名家治印,记录着张程的艺术交往,也缘于他对中华印章文化的钟爱。

伴随五十载翰墨研究创作历程,境由心生,特邀请篆刻名家治“三百石印”,用于书法作品之钤印,使之神契于丹青、光鲜于篇章、文雅于妙法、欣然于观者。

张程介绍,“篆文如‘文在上、听禅、昭善知识、天氧、文字般若、如是我闻、写真、大智慧、神品、天命造作、胜有声、了不得、游于艺、执笔尊者、活的灵魂’等印文,钤法书点睛之妙、昭文德金石之明、耀君子文心之神。”金石大家张国维刻“炳文之子”“野兰气质”,龙跃文治印“坛上人”“金刚”“神徽”“天纵神襄”等,正是对张程金石殊缘最好的诠释。

从儒商世家的笔墨启蒙,到创立“大程隶”书风的破壁之路、承人文学集大成者之誉,张程用五十载光阴诠释了何为“文墨相生”。当横竖撇捺重新接续“不为书而书”的传统,那宣纸上的墨迹,便是文化传承的时代徽章。

☆供图/圣贤文墨馆